1. 売場づくりにはいろいろなタイプがある

今回は、売場編集というVMD用語について触れます。

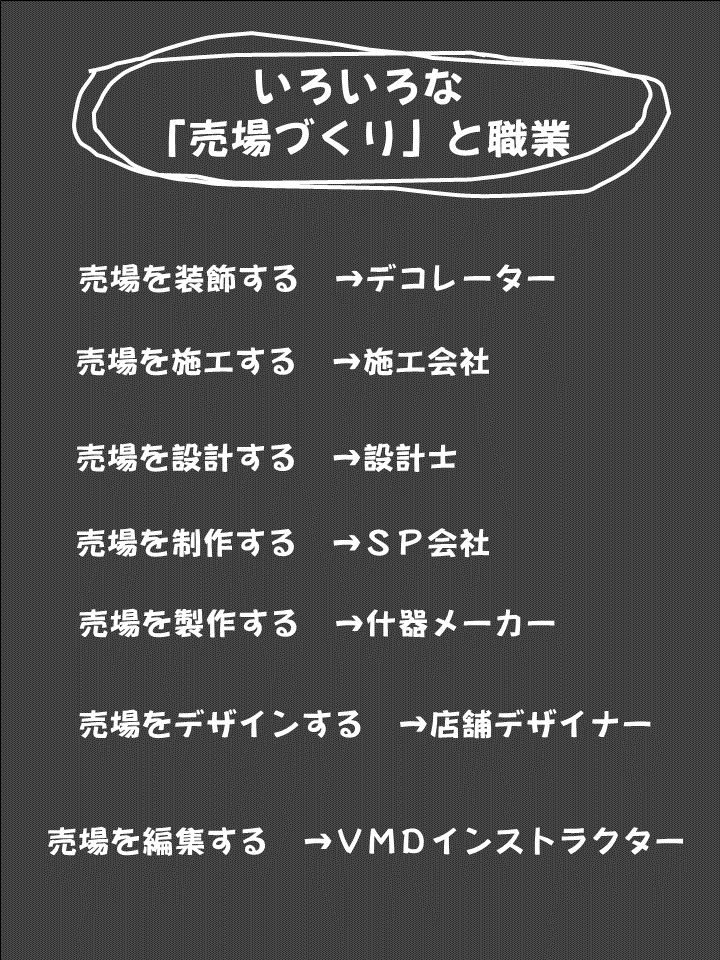

上記黒板を見てください。

売場づくりっていろいろな言葉があるんです。

売場づくりといっても「いろいろな売場づくり」があるんです。

売場づくりにエントリーしている人、専門家を例にとって、「売場をつくる」という動詞がどう変わるのか、お話ししましょう。

●動詞 → 専門家

という書き方にしています。

「売場」は「店」に置き換えてもOKです。

●売場を装飾する →デコレーター

百貨店や専門店等のウインドウのディスプレイをつくる人のこと。

プロップスというディスプレイ用品を使うのが特徴。

クリスマスやハロウインなどモチベーション期間に店内装飾をすることも多い。

造作と言って、クリスマスツリーや人形のオブジェを手作りすることもある。

●売場を施工する →施工会社

施工は、店の新装・改装をするときに使う言葉。

床・壁・天井・什器・照明等大道具の取り付け工事することを言う。

多くは施工会社が設計をし、什器メーカーが製作、大工・左官・板金・看板といった職人が取り付ける。

●売場を設計する →設計士

売場や店の設計図を書く人。企画設計と実施設計があり、企画設計は店主に見せる店舗の概略設計図。

実施設計は企画設計に材料の仕様など細部を書き込んだ設計図。

●売場を制作する →SP会社

売場を制作するとは、デザインをするに近しい言葉。

SPとはセールスプロモーションの略で、販売促進という意味。

SP会社はデザイン会社、または社内デザイン部と連携して、什器・POP・電飾など販促物を制作する。

小売店の店頭をSP用スペースとして、そこで商品の体験キャンペーンなどを打つ。

●売場を製作する →什器メーカー

売場を製作するとは、機械や部品を使って売場の調度品をつくることを指す。

製作はオブジェの他、什器製作・家具製作が多い。

したがって、什器メーカーや家具メーカーがその役割を果たす。

●売場をデザインする →店舗デザイナー

店舗デザイナーという言葉は設計士とニュアンスが違う。

設計士は図面を書くことが主なのに対して、店舗デザイナーはパースで勝負する。

店舗や売場のイメージをわかりやすく店主に提案する人だ。

●売場を編集する →VMDインストラクター

売場を改善したり、商品の入れ替え等で売場を変更することを編集という。

売場編集はMDプラン、つまり売り物が主体になっている。

雑誌や新聞のように、打ち出し商品によってレイアウトを変えたり、ディスプレイや販促物を変えたりする。

売場の編集者とはVMDインストラクターなのである。

2. 売場編集の特徴

わかりましたでしょうか。

売場づくりとひとことで言っても、いろいろな売場づくりがあり、専門性で多方面の職業人がいるというわけです。

私がVMDインストラクターという職業を提唱するのは、「売場を編集する」という行為を広めたかったためです。

それは、店舗デザインをするのではなく、売場を装飾するのではなく、施工工事をするのでもありません。

専門店、百貨店、スーパー、ホームセンターなどほとんどの業態の売場は1年52週で動いています。

週ごとに打ち出し商品も違いますし、新商品も入ってきます。

さらに催事、キャンペーン、セールなどの機会もあります。

毎週変わる売場は、そのたびに施工したり、店舗デザインを変えたり、什器をつくるわけではないのは明らかです。

売場編集は他の売場づくりと比べて、コストがかからないという特徴があります。

●ハードのコストは不要

施工や製作がなく、什器レイアウトや陳列・展示の変更、販促物の設置といった作業がメインになりますので、ほとんどハードのコストはかからない。

●人的販売からセルフ販売へ

店舗人員をプロ化したり、キャンペーン係を配置するなどの接客強化と違い、商品そのものの見え方を変えて売りやすくするのが、売場編集です。

打ち出し商品が明確になり、売場が魅力的に見えるので、接客は不要。

人件費もかからない。

●POPなど販促物変更だけでOK

セルフが主体なので、説明POPや演出POPなどのPOPツール、ライザーやかごなどの商品陳列や展示をする道具のみで、売場を劇的に変身できる。

3. 売場編集の具体的な項目

編集は具体的には、下記の様な作業になります。

- MD分類

- VMD分類

- ゾーニング

- 什器レイアウト

- 導線変更

- リレーション

- 色の絞り込み

- MDテーマ設定

- ディスプレイテーマ設定

- VP・PP・IP

- POP編集 etc

売場を編集する、とはどういうことかわかったと思います。

VMDインストラクターとは、売場を編集できる職業人。

売場の編集長と言ってもよいでしょう。

そして、実際に売場を編集する作業は店舗スタッフになります。

VMDインストラクターが店舗スタッフに売場の編集を教え、売場づくりを指揮することによって毎週、売場はいつも目新しいものになるのです。

売場の再編集「リバイス」についてはこちら。

●売上を上げるには完全リバイス!

売場の再編集「リバイス」サービスについてはこちら。

●リバイス

(VMDコンサルタント 深沢泰秀)