AI時代のデザイナーはどうあるべきか? PART3です。

まだ、PART1と2を読んでいない方は、下記をクリックしてください。

●AI時代のデザイナーはどうあるべきか? PART1

●AI時代のデザイナーはどうあるべきか? PART2

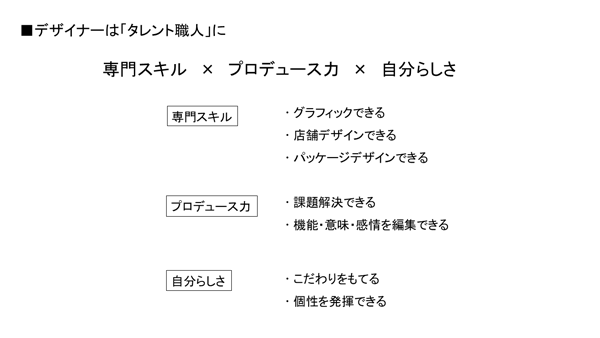

1.アートディレクターになろう

ユニクロのブランディングデザインでお馴染みの佐藤可士和さんは企業にはアートディレクターが必要と唱えています。

違う切り口ですが、星野リゾートや無印良品、COEDOビールのブランディングを指南しているエイトの西澤明洋さんもデザインがブランドや企業に与える影響は大と言っています。

上の写真にある本、「世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?」にあるように、経営者でさえアート意識が必要だと唱えています。

そのためにもユニクロもアップルも企業運営の指南役にデザイナーを傍らに置き、ブランド・ベクトルの方向を定める羅針盤役として重宝しています。

ユニクロのグローバルクリエイティブプレジデントのジョン・C・ジェイやアップルのCDO(最高デザイン責任者)の前ジョナサン・アイヴがそうです。

顧客のロイヤリティを高めブランディンクがうまく行っている会社には、デザインの指南役がいるわけです。

指南役が商品デザインや販促デザインを始めとしてVMDも関わっていることは言うまでもありません。

それは大企業だからできるんだよ、ということではありません。

私の会社みたいな中小・零細でもできることです。

社長がアートディレクターになってもいいし、あなたがなってもいい。

ヤル気がありノリがいいどこかの部署の誰かでもいい。

(この場合のノリはインタープレイのノリです)

美大卒でなくても、デザインの経験がまったくない人でもいいんです。

例えば、私の会社ではもと経理担当者が店舗デザインをつくっています。

パースデザインから始まってPOPデザインもこなします。

一時期、店舗デザインコンペの通過率は90%でした。

例えば、下記に掲載している店舗の4割は彼女のデザインです。

社長である私の役目は、彼女をうまくノセてデザインをつくってもらうこと。

そのため、日ごろいろんな店の情報を共有したり、二人で気になる店舗を見に行ったりそこで買物したりしながら、依頼される店舗のコンセプトやデザインテイストは何かを話し合っています。

彼女のつくった森の生き物をイメージしたチョコレート売場はその後、チェーン店のデザインベースになりました。

このツリーのまわりにはきのこがたくさん生えていて、テントウムシやハチが飛び交う素敵な自然が出来上がっています。

私はアートディレクションしているにすぎず、彼女が見事なセンスでデザイン完結したのでした。

2.ブランドデザインをつくる基本

それでは、どうやってわが社はデザインを創造するべきか?

それにはまず下記の3つを考えるとよいです。

それはデザインコンセプト、競合、顧客です。

ひとつひとつ解説します。

●デザインコンセプト

わが社のデザインコンセプトはどうあるべきか考えます。

デザインだと何も思いつかない場合、企業コンセプト、商品コンセプトなどに置き換えてもいいです。

ユニクロの「Life Wear」やスターバックスの「第三の場所」みたいなコンセプトワードに集約するとよいです。

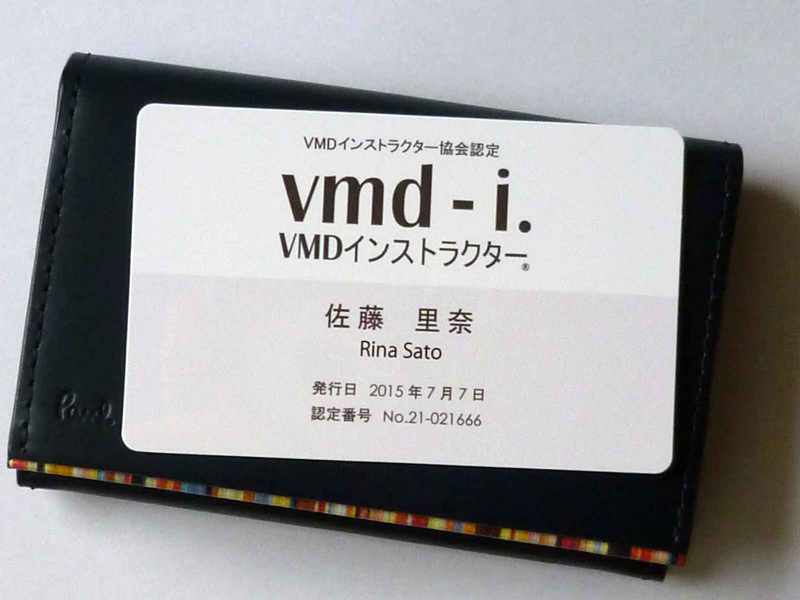

例えば、当社だとコンセプトは「生活者と企業を「快場」で結ぶ」というコンセプトを創業当時から掲げています。

これがブレることなく22年続けられています。

このコンセプトを派生とした事業やサービスを生み出しました。

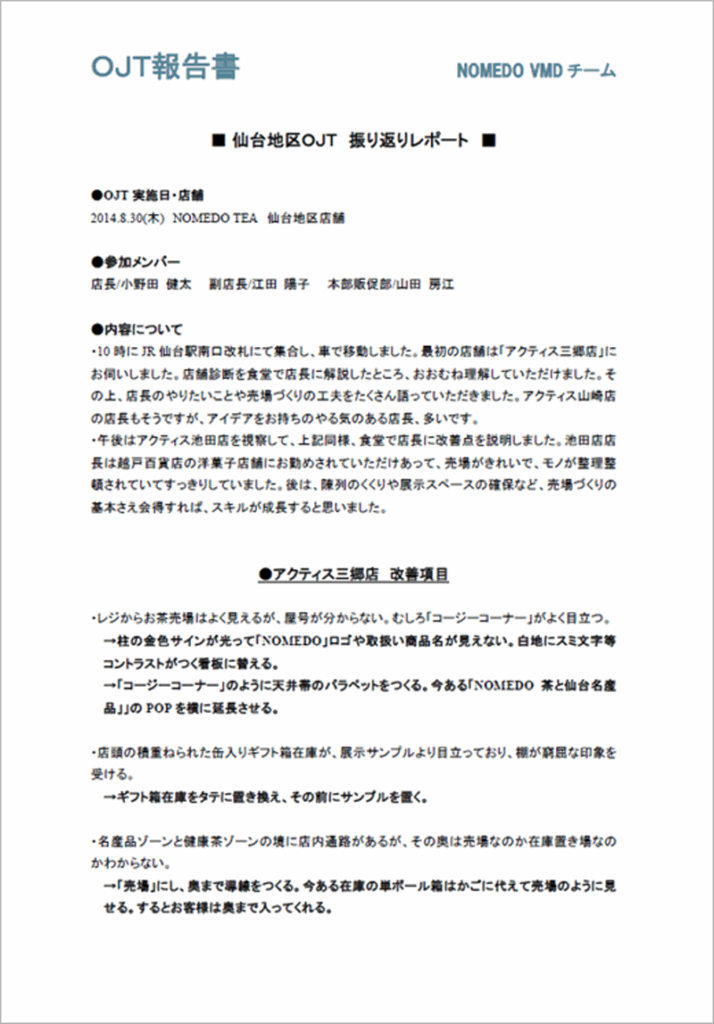

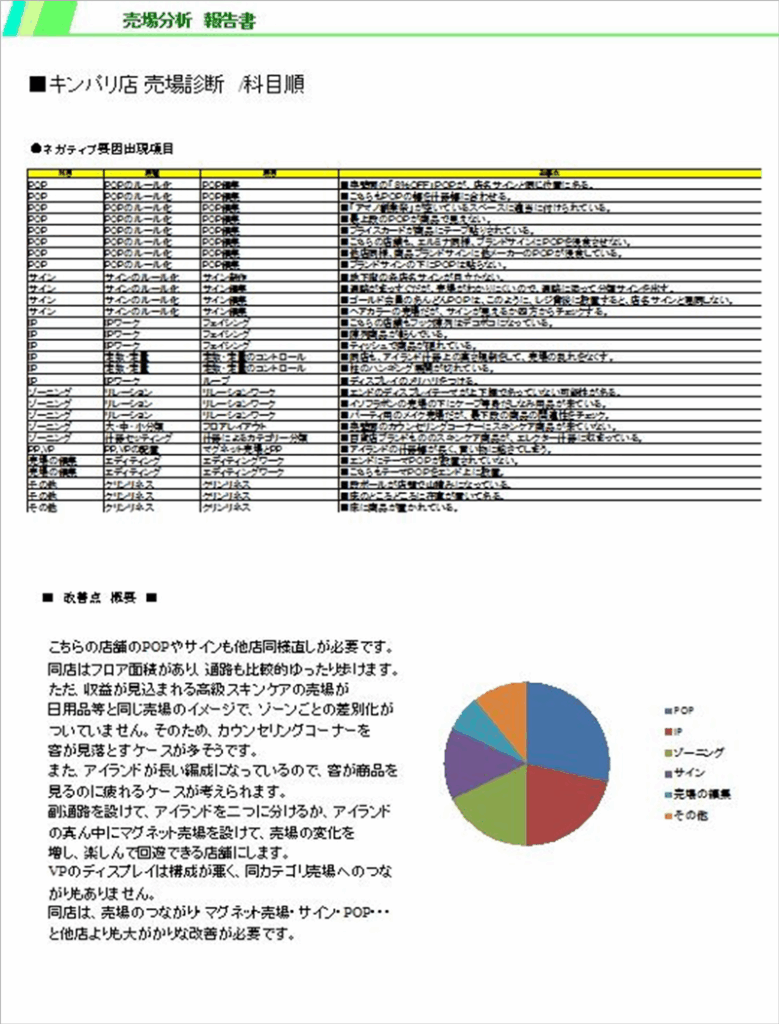

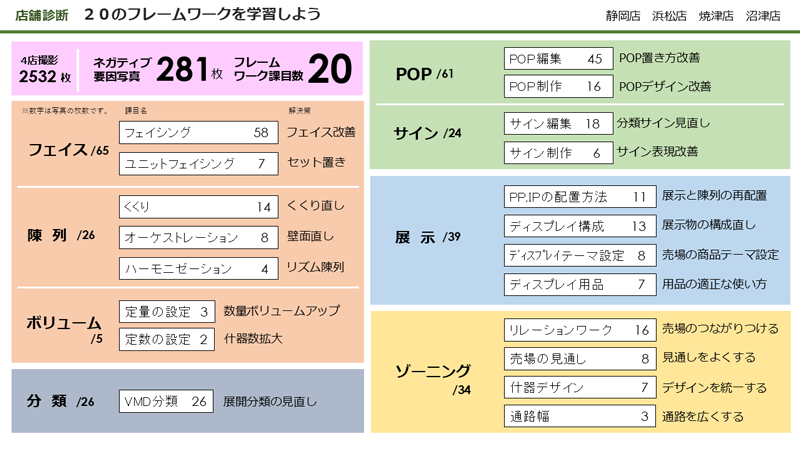

VMDスクール「売場熟」のコンセプトは「売場づくりの型を教える学校」であり、リバイスサービスは「売場の再編集」サービスというコンセプトです。

コンセプトワードは、誰もがわかりやすく口ずさみやすいフレーズを考えるといいでしょう。

それが企業内にコンセプトが浸透するコツだからです。

社員・取引先・一般商品客・株主・外注先など会社に関わるすべての人に浸透しやすい言葉にします。

企業コンセプトが固まったら、これをデザインコンセプトに置き換えるわけですが、何も難しく考えなくてもいいです。

例えば、ユニクロの「Life Wear」やスターバックスの「第三の場所」を企業コンセプトだとすれば、商品や店のデザインは素人でもイメージできるはず。

「Life Wear」は究極の普段着という意味ですから、シンプルで買いやすくて万人受けする商品であり、店はシンプルな床・壁・天井・什器でできていて、在庫ぎっしりの倉庫のようなデザインになることは想像できました。

スタバ「第三の場所」は、家と職場の間にある3つ目の場所、という意味なので、店内はリラックスできる、落ち着いた空間デザインになることもイメージできたでしょう。

このように、コンセプトをベースにデザインに落とし込んでいく、ということを考えていけば、おのずと店舗デザインの青写真はできてきます。

●競合

マーケットには必ず競合というものが存在します。

例え全く新しいジャンルの新商品でも1年経てば、競合が現れます。

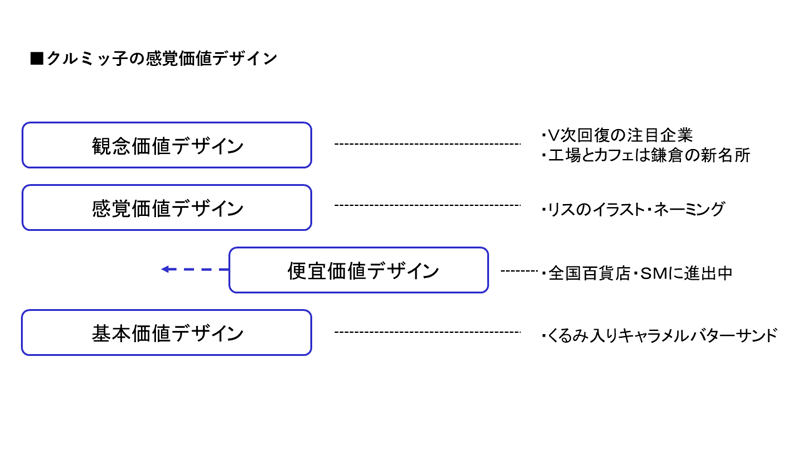

鎌倉紅谷のキャラメルサンドが売れると、他の菓子メーカーが同じような商品を出してきました。

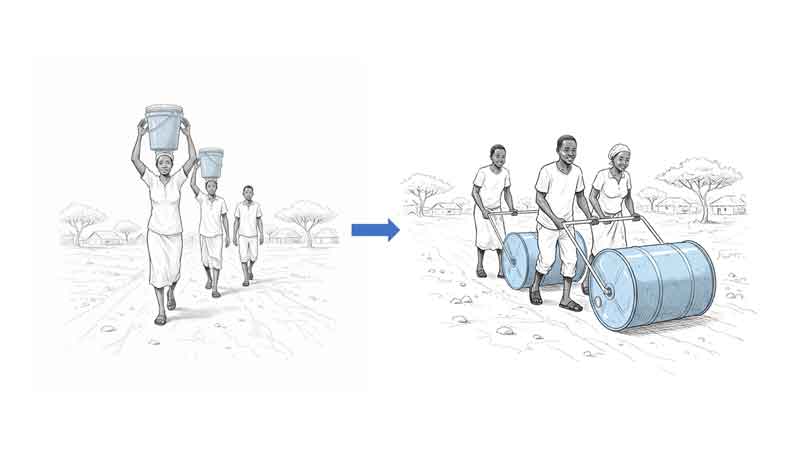

競合から優位に立つためには、独自のコンセプトをベースにした商品なり空間なり会社なりの優位性を定めるのがよいです。

コンセプトの土台に立つ優位性の7要素です。

- 企業としての優位性

- 商品としての優位性

- 販売チャネルとしての優位性

- 人材としての優位性

- 財務としての優位性

- 広告としての優位性

- サービスとしての優位性

これらはクロスして考えます。

例えば、2の商品デザインを考える時に、他の6つの要素も考察に入れるということです。

なぜかというと、この7つすべてがつながっているからです。

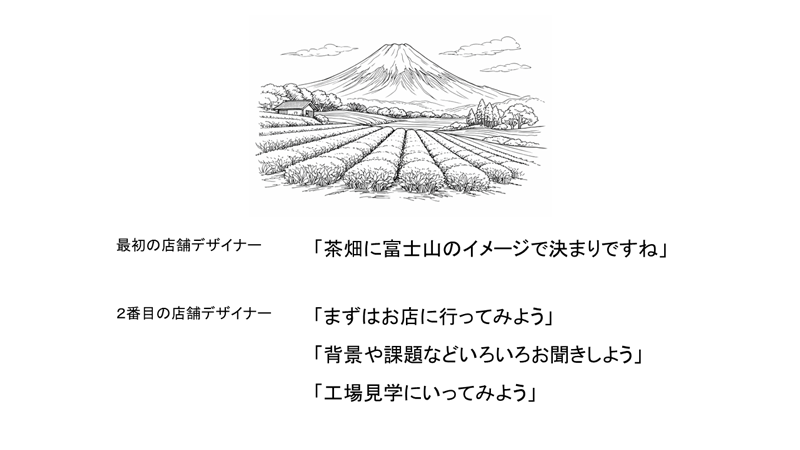

お茶店はみんな「茶畑と富士山がモチーフ」ではなく、企業も違えば、従業員も違うし、サービスも違う、広告も違うということで、同じデザインにはならないからです。

ドトールコーヒーやマイアミ、ルノワールが日本を席巻していたコーヒー業界の中にスタバが割って入れたのは、まさにこの7つの要素が従来のコーヒー店と違っていたからです。

デザイナーはデザイン項目でなく、この7つのリソースを念頭に入れてデザインするよう習慣化してください。

7つのリソースを知るために社史を紐解いてもよいし、スタッフや得意先と会話してもよいです。

リソースなくしてデザインアイデアも湧いてこないと思います。

●顧客

どんな人にお客様になってほしいか、考えてください。

年齢や学歴、世帯収入や家族構成といったデモグラフィック特性もいいのですが、考えるべきはサイコグラフィック特性でしょう。

それは「心理・価値観・ライフスタイル・態度」など、顧客の内面の傾向を表す特性のことです。

これはペルソナ表現すればわかりやすく、有名なものにスープストックの「秋野つゆ」、アスクルの「ケイコさん」などがあります。

商品名をクルミッ子に決めた時に、ターゲットを従来の鎌倉に来る年配の観光客から、若い女性客にシフトしたのもペルソナ設定の勝利だと言えるでしょう。

先ほど紹介した当社事例の「VMD本」を誰に売るのか設定したペルソナは、

・ホワイトカラー自分磨き社員

・ヒューマンアカデミー・カルチャー女性

でした。

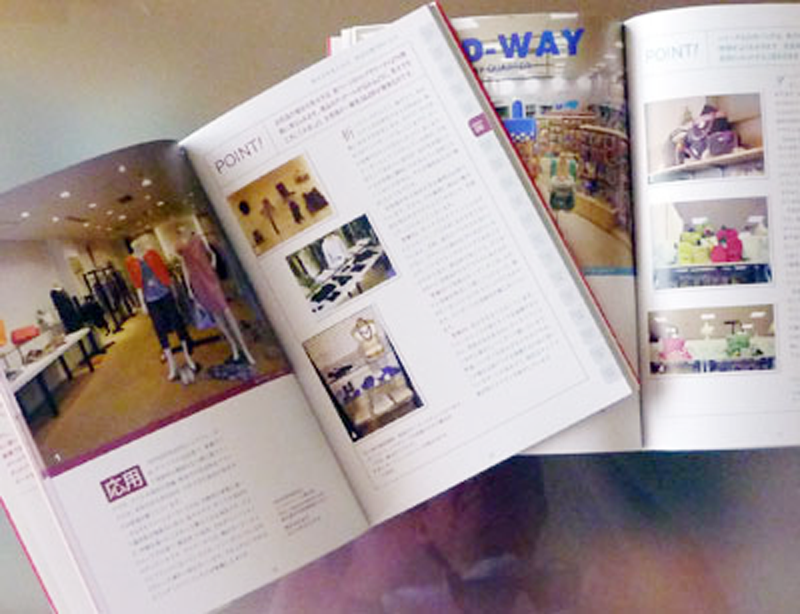

●マーケティング戦略で売れるVMD本を出版しよう

このように、デザインをする場合は、誰に受け入れられたいのか、顧客を設定するのが大事です。

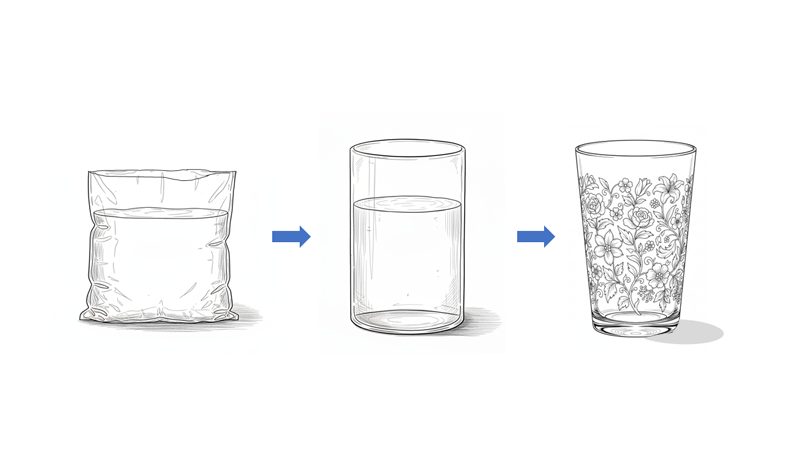

3.文脈がデザインを導く

最後に、もうひとつヒントを教えます。

デザインを考えるときは「文脈」を探るといいです。

文脈はコンテクストといい、近年デザイナーがよく使っている言葉です。

私は広告代理店の時も今でも、クライアントにプレゼンするときに「なぜそのデザインになるのか」説明していました。

ほとんどのデザイン説明は文脈から成り立っています。

・なぜ、チョコレート店の柱がアルミホイールで覆われているのか?

→それは世界で初めて銀紙でチョコを包んで販売した会社だから。

・なぜ、カウンター横にブリキクラシックなのチョコ缶が展示されているのか?

→それはゴディバより古い歴史を持っていてナポレオン王朝の時代にできたブランドだから。

・なぜ、芹沢銈介という型絵染作家の作品をお茶缶やショッピングバッグに使っているのか?

→ヤングがブランドのショッピングバッグのようにお茶を持ち帰れるようにしたかったから。

→芹沢銈介は静岡を代表する人間国宝で静岡市にゆかりがあるから。

→「重快感」というデザインテイストが芹沢銈介作品と一致したから。

※芹沢銈介は型絵染の人間国宝です。

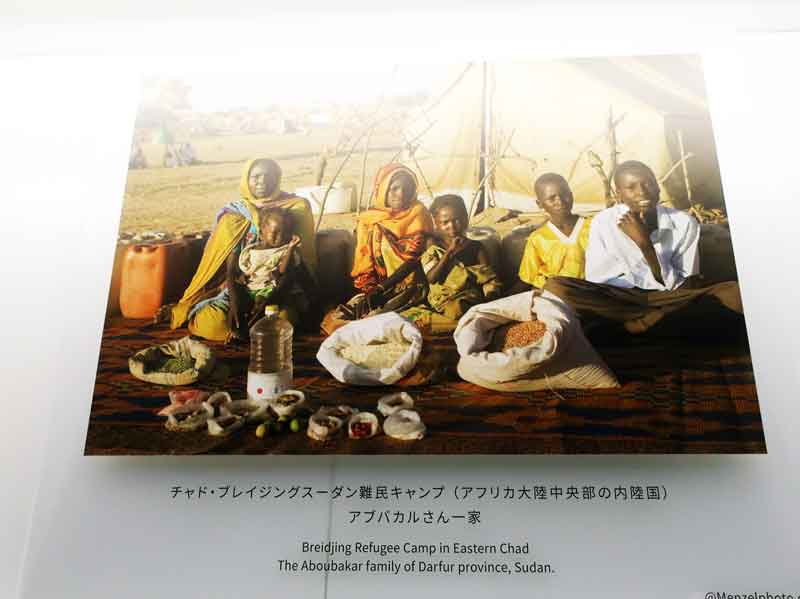

私が持っている型絵染の写真を一番上に掲示しています。

など、なぜそのデザインでなければいけないのか?という理由のたぐり寄せを説明します。

それが文脈というもので、それは前述した優位性の7リソースからたぐり寄せていることは言うまでもありません。

AIにデザイン指示する際も、どのように文脈を伝えるか理解して指示を出さないと、コンピューターはとても的外れの答を出してしまうことでしょう。

さあ、だいたいわかりましたでしょうか。

「デザイナー」とはどうあるべきか?について語ってきました。

今回も長い話になりました。

あなたがデザイナーでも営業でも、会社の社長でもよいです。

世の中に商品やサービスを提供している会社に関わる人は、デザインというものに親しまなければいけないです。

あなたのその独創的で個性的な考え方で、会社を、商品を、生活をデザインしていってください。

とても素敵な世界が広がっていくことと思います。

最後に広告です。(^^)

デザインで差別化を図りたいみなさーん、ぜひ当社セミナーにお越しください。

空間デザインとはなんぞや、を語っています。

●VMDリアルセミナー in銀座

●オンライン・センスアップセミナー

(VMDコンサルタント 深沢泰秀)