前回は、兼任VMDの仕事はどのようなものか解説しました。

今度は、専門部署としてのVMD部の業務はどうあるべきかをお話しします。

まず、専門部署としてのVMD業務を体系化すると下記になります。

●PDDC

・Plan

VMDをプランする。計数管理をしたり企画を練る。

・Design

棚割りをする。展示をする。POPをつくる。店舗デザインをする。

・Do

デザインされた空間でモノを販売してみる。

・See

VMD目標はどうだったのか振り返る

売場づくり、店づくりの順番から言うと、下記のPDDCになります。

- コンセプト

- MD分類&VMD分類

- 定数・定量

- ゾーニング

- 什器レイアウト

- VP,PP

- IP

- サイン

- POP

その他、展示会やPOPアップショップなどプロジェクトの仕事もあります。

今回は上記レギュラー業務を中心に話していきます。

ただし、VP,PP,IPはどこかの誰かのブログでよく見ると思いますので、今回は省きました。

組織が大きい場合は他部署との共同になりますので、他部署との連携の仕方もお話しします。

●コンセプト

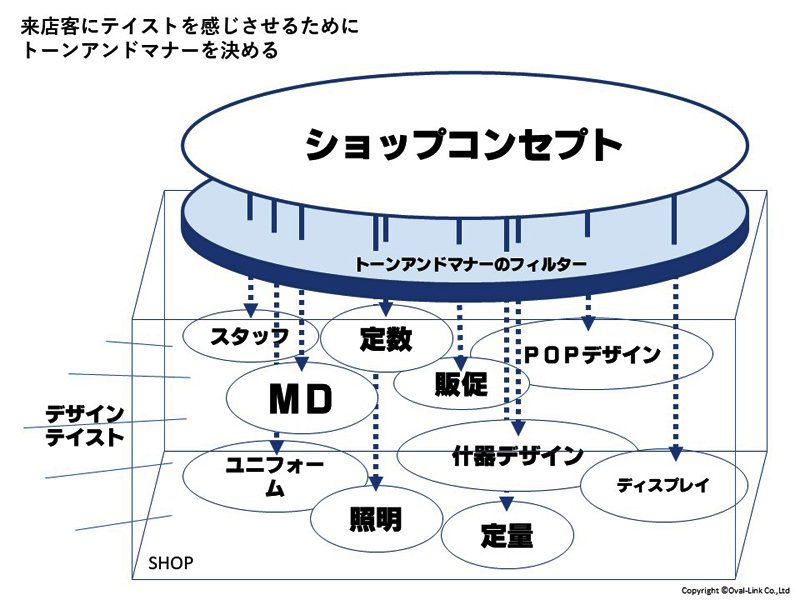

VMD部の業務としては、策定したコンセプトを店や売場のデザインに落とし込む作業です。

広告部主体だと、カッコいい言葉づくりに終わってしまいがちです。

VMD部はその言葉をデザインテイストに落とし込み、トーンアンドマナーに反映させます。

トーンアンドマナーはともすればテレビやネットなどのマス広告に傾倒しがちで、売場はノーマークということが多いです。

これはメーカーに顕著です。

VMD部の役目は、広告だけでなく空間もブランド化すること。店の床・壁・天井といった構造物、什器・照明・サインといった大道具、POPという販促物までコンセプトが反映されるようにトーンアンドマナーを決めていきます。

トーンアンドマナーとは、デザイナーが守らなければいけないデザインのルールです。

========= 他部署との連携の仕方

(経営企画部、マーケティング部、広告部などと連携)

コンセプトワードを決めるのが経営企画部や広告部の役目だとすると、VMD部はそれを空間デザインへ落とし込むのが業務となります。

プライスカードひとつに目を光らせて管理してください。

●MD分類&VMD分類

ほとんどの企業は分類をPOS管理していますが、何がいくつ売れた位の統計しか管理していないケースが多いです。

VMD部は、単なる仕入れ先別またはアイテム別のPOS分類を、顧客目線の分類にプランします。

すなわち、VMD分類です。

プランをするためのPOS売上分析は大きく分けて二つあり、グルーピング分析と時系列分析です。

(これに関しては後日お話しします)

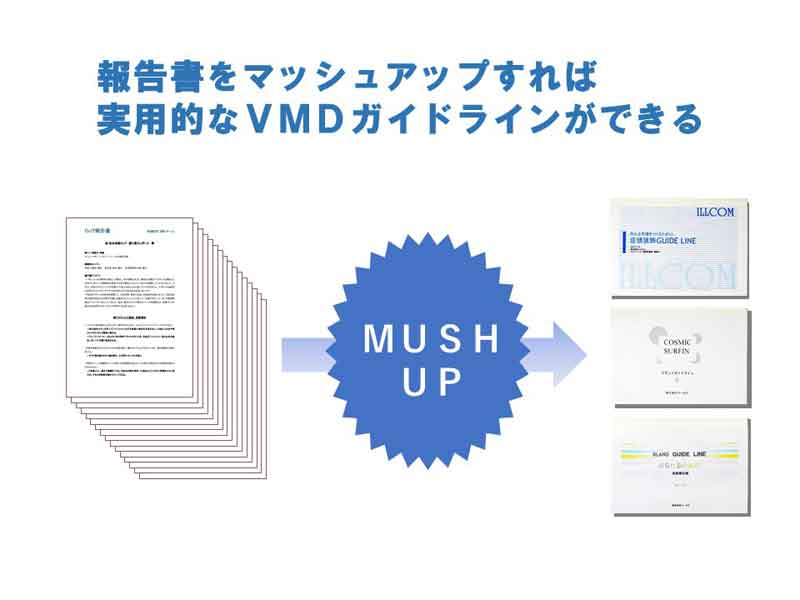

分析によりVMD分類が確定したら、ゾーニング→什器レイアウト、棚割りを変えていきます。

これをリバイス(売場の再編集)と言います。

52週というリバイス時期においては、VMD分類の時系列売上曲線に同調するように売場の強弱を考えていきます。

強弱の施策は、什器レイアウト、フェイス、POP、ディスプレイ、棚割りに反映します。

例えばディスプレイにおいて、VMD分類グループが導入期の場合は、服はフェイスアウトにしコーディネート展開。

成熟期になったらフェイスアウトとスリーブアウトを多用してPPはリピテーションにする。

など時期にフィットするリバイスをしていきます。

========= 他部署との連携の仕方

(商品部、MD部、プロダクツ部などと連携)

仕様品を仕入れたり、作るのが商品部の役目だとすれば、VMD部は商品の売場展開を考えるのが業務となります。

売場展開は、ゾーニング、什器レイアウト、フェイス、POP、ディスプレイ、棚割りに影響していきます。

●定数・定量

商品部は自分たちの開発または調達した商品をなるべく多く店頭に置きたいでしょう。

販売部はなるべくたくさんの商品をどさっと並べて売りたいと思っています。

また、店舗開発部は商品をどのくらい置くのかを考えずに平面図をつくることが多いです。

平面図には商品展開数は表現されていないからです。

そこでVMD部が定数・定量を定めて、売場の佇まいをコントロールします。

「佇まい」とはスペースブランディングのことです。

空間の余裕があるなしで、お店の印象は変わるからです。

VMD部は定数・定量を設定し、どこに商品を何個置いて、什器数はどのくらいにする・・・という目安書、いわゆるデータシートを商品部や販売部、店舗開発部に提示します。

VMD部は、いわば店舗や売場のスペース・コントローラーと思っていただければよいです。

========= 他部署との連携の仕方

(商品部、MD部、販売部、店舗開発部などと連携)

売場・店舗のブランディングを重んじている会社は、定数・定量は必須です。商品部・販売部がたくさん売りたいという気持ちはわかりますが、VMD部はぐっとこらえて空間の大事さを訴えるしかありません。

私のVMDコンサル18年の経験から言うと、商品を少なくして売り上げが減った売場や店舗は1軒もありません。

むしろ商品を少なくして、売上が上がった事例が多いです。

●ゾーニング

VMD部の業務としてのゾーニングとは、フロアにおける大ざっぱな売場区分をプランすることです。

通常ですと、店舗開発部が店舗デザイン事務所や施工会社に丸投げしそうなところを、VMD部がゾーニングプランを行い、それを施工会社や社内デザイナーにオリエンします。ゾーニング図は、フロアの大分類、導線、主通路、リレーションを考えて書いたフロアの簡略図です。

例えば、化粧品店では、大分類を「美肌化粧品」「メイク・ヘアケア」「美容器具・雑貨」「サプリメント・健康食品」などと区分します。

これをフロアのどこに配置させるかを何パターンか考えて一番いいプランを選びます。。

どんなゾーンが隣同士だったらよいのか、レジ近くにはどのゾーンがよくて、エスカレーター近くはどのゾーンがいいのか、シミュレーションは尽きません。

フロアは一度できてしまうと、やり直すのが面倒です。

十分プランしてください。

========= 他部署との連携の仕方

(店舗開発部、店舗デザイン部)

通常、施工会社はいきなり平面図(什器を配置した図面)を持ってきます。

ゾーニング図とは、VMD分類のゾーン分類を図に示し、主導線を示した図のことで、平面図の前段階の図です。

VMD部はゾーン図を施工会社にオリエンすることによって、理想的なフロアレイアウトを完成させるのです。

●什器レイアウト

什器レイアウトの図面は2.3あり、什器デザインと平面図または立面図です。

店舗開発部は、施工会社から什器デザイン図、平面図・立面図などをいただきますが、そのままうのみにせずにVMD部と連携してください。

什器デザインは、商品や設置場所、ブランディング、PPの有無により変わります。

例えば、傘を売る什器とアイスクリームを売る什器は違いますし、島展開の什器と壁面什器は違います。

什器における展示スペースのありなし、壁面オーケストレーションの仕様によっても什器デザインは変わります。

これを知っているのはVMD部です。

平面図は什器の間取りのようなものですが、商品VMD分類・リレーション・導線のプランをベースに考えなければいけません。

VMD部の役割はそれをプランすることです。

立面図はオーケストレーション設計と言っても過言ではないです。

VMD部は棚の高さを決めたり、キャッピングという棚自体をデザインにするプランを立てます。

店舗デザイン部は什器の意匠、商品部は商品フェイス、販促部はPOPのみの作業に陥りがちですので、VMD部がそれらをしっかり監修しながら、什器の意匠・商品フェイス・POPなどの要素をオーケストレーションプランに落とし込んでいきます。

========= 他部署との連携の仕方

(店舗開発部、店舗デザイン部、販促、商品部)

単純な什器デザイン、平面図に陥りがちな図面を精度あるものにするのがVMD部の役目です。

什器は商品が入ってナンボです。

施工会社の平面図を見てOKというようにせずに、商品の入った什器をどのように運用していくか、MDカレンダーに合わせた商品VMD分類・リレーション・導線のプランをベースにした什器レイアウトを52期ごとに立案しなければいけません。

●サイン

サインとは、屋号や商品ブランドサイン、駐車場のサイン、レジのサインなどいわゆる看板のことです。

往々にしてブランド管理部が店に看板を納入して終わり。

ロゴをメールで送って後は任す・・・という単純作業で終わり勝ちのところを、VMD部がしっかり現場監督するわけです。

屋号回りにPOPが貼られていないか。

サインに店舗備品がひっかかっていないか。

デパ地下のテナント店舗の屋号が在庫品によって見えないのは、VMD部のサイン管理の足りなさでしょう。

VMD部はサイン設置のNG集などをつくってショップに配布するとベターです。

また分類サインは、「肉」「魚」「野菜」「練り物」「総菜」という大分類サイン、「ふりかけ」「お茶・コーヒー」「麺」「ジャム」といった中分類の仕様と設置場所の設計は商品部、店舗開発部などが行います。

ところが分類サインは場合によっては、「リラックスしたい方に」「体の中からキレイにした方に」「モチベーションを上げたい方に」など、悩み別サインというような従来のアイテム別以外の発想も求められてきます。このような展開分類サインはVMD部がアドバイスしたほうがよいでしょう。

========= 他部署との連携の仕方

(店舗開発部、店舗デザイン部、販促、商品部)

屋号、商品ブランドサインのロゴやマークの仕切りは主にブランド管理部や広告部が行いますが、VMD部はそのサインの置かれる環境美化を図ります。

また展開分類サインをつくるのもVMD部の勤めです。

●POP

ともすると販促部は販促用品を店に送って終わり。になっています。

そのため、店側が売場にベタベタ、バラパラにPOPを貼る風景が横行しています。

POPも売場の重要な構成要因ですので、それを設計するのがVMD部の役目です。

POP制作は販促部の仕事ですが、販促部は本当に販促部分のみしか見ていないケースがあります。

広告—広く告げる—というフェアやセールの告知POPだけではないのです。

空間ブランディングとしての演出POP、商品説明・ブランド説明といった説明POP、営業時間・ポイント割引といった案内POP、20歳以下厳禁・火気厳禁などといった注意POPなど、POPの種類に応じた仕様・設置場所の確認と実施を行わなければいけません。

========= 他部署との連携の仕方

(販促部、広告部、商品部)

POPをデザインするのは販促部の仕事ですが、POPを適正配置するのはVMD部の仕事です。

りPOPは作ってからが勝負で、配置されてナンボなのです。

と、ここまで一気にVMD作業の役目と他部署の連携の仕方をお話してきました。

VMD部ってディスプレイ制作係じゃないの?と思われた方は古いです。

VMD部は売場づくり全般を司り、その役目は多岐に渡るんです。

VMD部をつくりたい企業の皆さんはぜひ下記のサービス資料を請求してください。

●VMD導入プログラム

(VMDコンサルタント 深沢泰秀)