1.仕事とは?

仕事とは何でしょう?

この間、当ブログで「好きを仕事にするには」というタイトルで書いた日誌は、好きなことを仕事にすれば幸せになる、というメッセージで書きました。

自己の働き方改革は、好きな仕事をするか、仕事を好きになるかで、ある程度進捗するものだとずっと思っていたからです。

が、「会社はあなたを育ててくれない」※という本を読んで愕然としました。

※古屋星斗 大和書房

文中の労働1万人調査では、「仕事とはつらいもの」と思っている人と、「仕事とは楽しいもの」と思っている人の割合はほぼ半々でした。

半分の労働者は「そもそも仕事とはつらいもの」と割り切っているということでした。

しかも、男性で学歴が高く大手会社で仕事している人ほど、そうでない人より「仕事つらい」意識が高いんです。

しかし、こうした「仕事つらい」派は、「仕事楽しい」派よりも、仕事の満足度が高い、という結果になっているそうです。

しかも、キャリア進捗度(キャリアを積み重ねる度合い)に関しては、「仕事つらい」派は「仕事楽しい」派より7倍高い、という事実がありました。

「仕事つらい」と思っている人ほど、キャリアが高いという、この現象、唖然とします。

本はとてもおもしろかったです。

思い起こすことがあります。

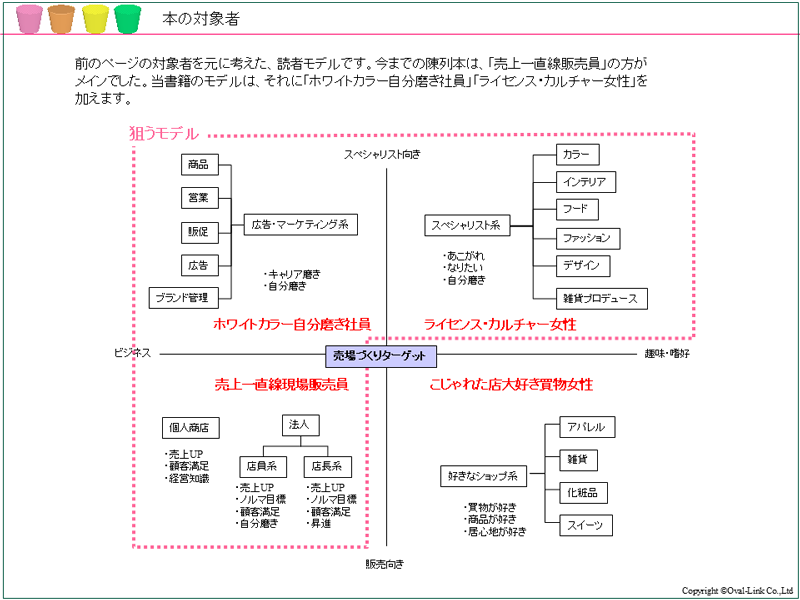

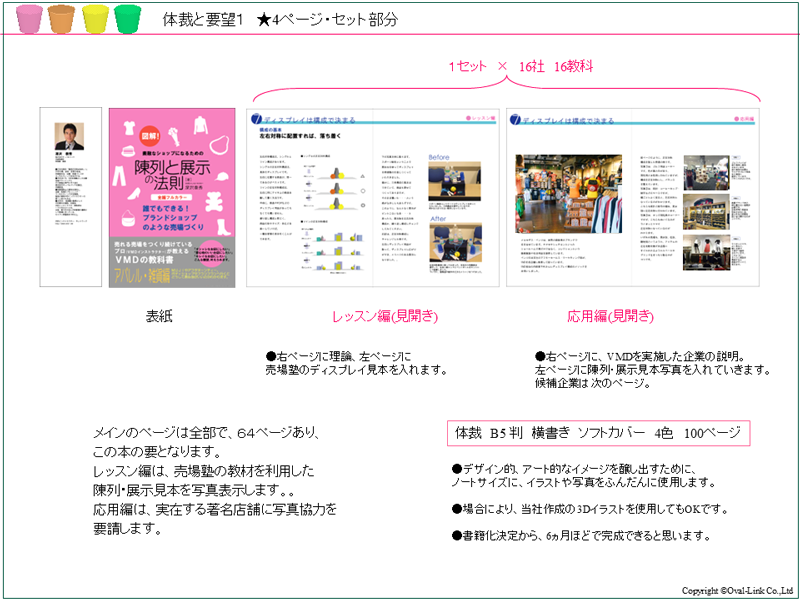

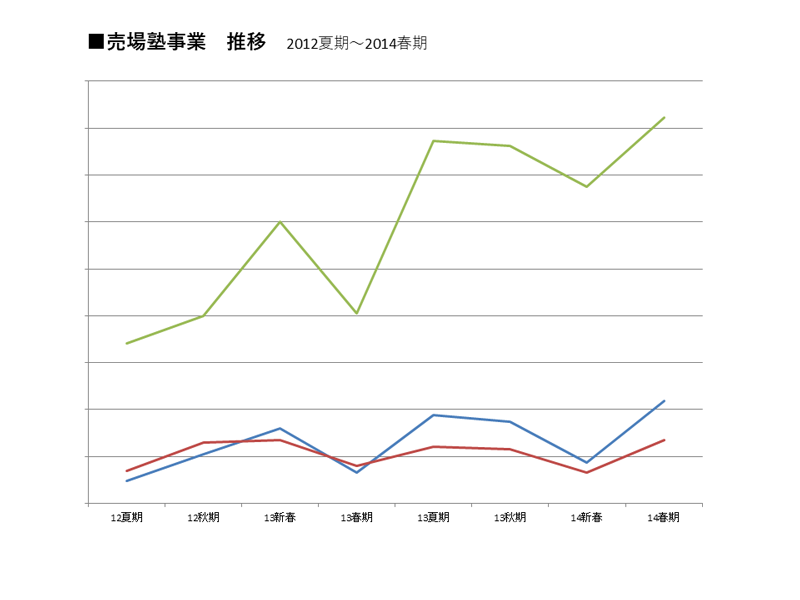

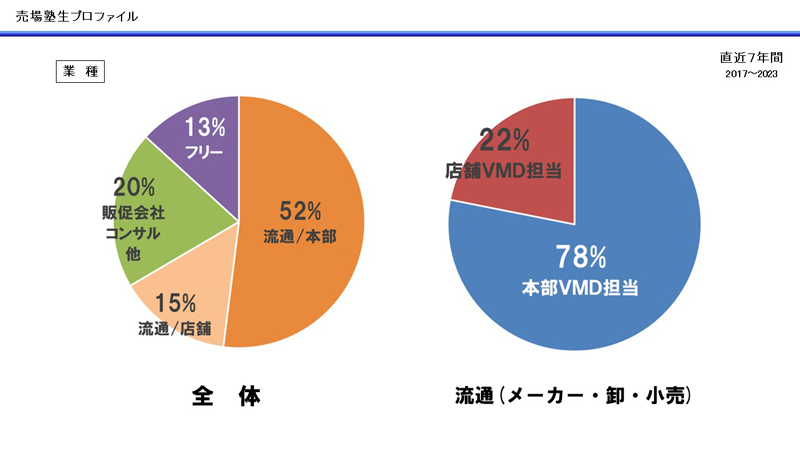

売場塾に来られている方は、優秀な方がとても多く、その仕事ぶりに私はとても感心しています。

しかし、売場塾に入学する人がみんなVMDが好き、VMDは楽しい!と思っているわけではなく、

- VMD担当に任命されたから

- 販促の一助になると思ったから

- 従業員を管理する立場として必要だと思ったら

- 売場の佇まいを直すのにVMDが役に立つと思ったから

というような感じで、すごくビジネスライクで合理的なんです。

- ディスプレイ制作がめちゃめちゃ好き

- VMDの仕事を一生やっていきたい!

- 店舗デザインが好きでたまらない

という方はいるにはいますが、大勢ではありません。

足元を見てみると、確かにうなづけます。

自社の社員も「VMDは好きなわけではない」といっていたのを思い出しました。

バリバリCADを駆使してクライアントの店舗デザインをつくったり、売場塾の教材を次々に作り出してくれる優秀な社員です。

受講生アンケートをチェックしたり、オンライン売場塾のスタジオ設営とIT機器コントロールをしているのも彼女なんですが、どうやら「仕事つらい」派のようです。

すなわち、仕事を楽しめるか?と成果は別であり、割り切って仕事をこなしてキャリアアップしている人は多いということです。

この事実、すごいですね。

「情熱を傾けて仕事をすることが正道」

「モチベーションがあれば仕事は続けられる」

「熱意があれば、誰でも夢をかなえられる」

のではなく、熱意に興味なく淡々と仕事をこなして成果を出しキャリアアップしている人は普通にいることを知りました。

「生活の糧を得るために仕方なく仕事している」

「仕事より、仕事が引けた後の余暇を充実させている」

「楽しいからこの仕事をやるというよりも必要だからやる」

ということになるでしょう。

上記のセリフの中の仕事をVMDに置き代えてみましょう。

「生活の糧を得るために仕方なくVMDしている」

「VMDより、VMDの仕事が引けた後の余暇を充実させている」

「楽しいからVMDをやるというよりも必要だからやる」

なるほど~。

人生の幸福度とキャリア形成、これらと仕事の好き・嫌いは別

ということがわかりました。

結果、下記の結論に至りました。

「仕事とは何か?」を正確に定義することはできない。

仕事観というのは個人によってさまざまである。

2.コツコツ積み重ねていくのがいいらしい

去年の9月放映のTBS「日曜日の初耳学」で林先生が、「小学校ていやなところだったよね。スポーツできる奴がクラスの中心にいて。そういう奴の追跡調査したら大した人になっていなかった」とか言ってました。

ちょうど今年の夏、高校生同窓名簿が自宅に届いていたので、本当にそうなのか、確かめてみることにしました。

同窓生名簿には、ある程度出身大学と就職企業名が書かれています。

私もけっこういい年なので、役職ついている同窓生いるだろうなー、と思って調べたら、やはり社長や常務、役員やっている人がいました。

そして、スポーツのキャプテンやっていたような同窓生こそ、みんなが知っている一流企業の副社長、役員などもやっていました。

中には会社を起こして社長になった人、政治家もいました。

予想にたがわず、スポーツできて優秀で、いい大学卒業していい会社に入った人は、ごっつ出世していました・・・。

「いい大学入っていい会社入って出世しろ」と口酸っぱく言われてきた、昭和世代の我々は、やっぱりそういうロールモデルが多数いることがわかりました。

(その頃は大学率進学率は26.9%で、59.1%の今年と違いは大きいのですが)

あと、発見がありました。

私のいた高校は進学校でしたが、理工系の方も半数くらい。

電機・薬品・化粧品・自動車・インフラなどの会社に行った人は研究員として特許を取っていることがわかりました。

- 神経刺激電極および神経刺激システム

- 常時給電装置の異音防止構造

- 自動変速機の変速制御装置

などなど。

そして論文書いたり、大学教授になっている人も目につきました。

それが、私の同クラスや同じ同好会のメンバーだったりします。

それらの人は、ものすごーくクラスや学年で目立っていたわけではないのですが、こうやって同窓会名簿を見てみるとすごいな、の一言です。

サイトで詳しく履歴を調べてみると、長年会社に所属してコツコツキャリアを積み重ねていき、研究所所長になったり、教授に転身した人も。

論文や学術書を発行している人もいました。

こうしたコツコツの積み重ねは、先ほどの例でいうと下記のような貢献になるでしょう。

- 神経刺激電極および神経刺激システム →病院の手術治療器の開発

- 常時給電装置の異音防止構造 →洗濯機の静かな運転を実現

- 自動変速機の変速制御装置 →自動車のスムースなシフトチェンジ

みんなのコツコツがニッポンの技術を支えている。

手術が成功するのも、自動車がスムースに運転できるのも、こうした地味で目立たない人のコツコツがあるからこそ成り立っていると言えます。

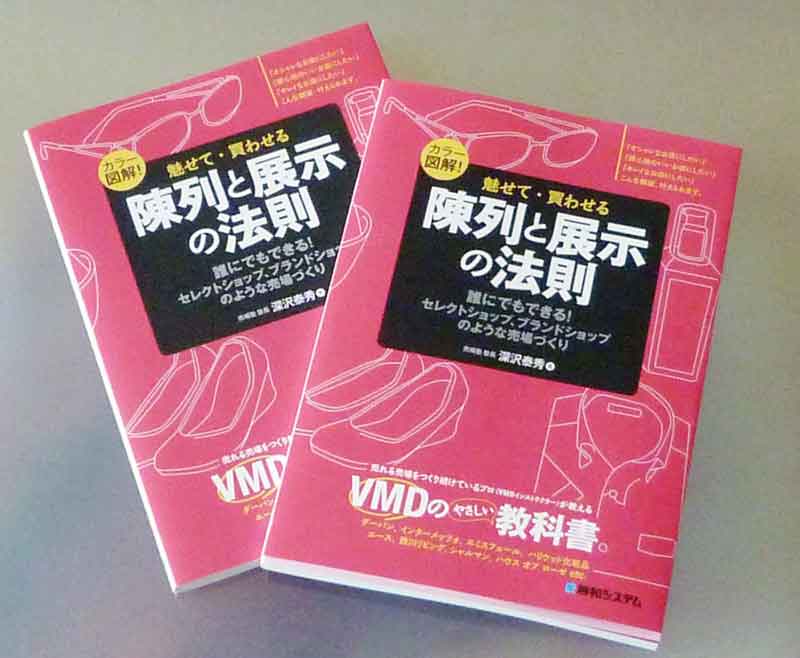

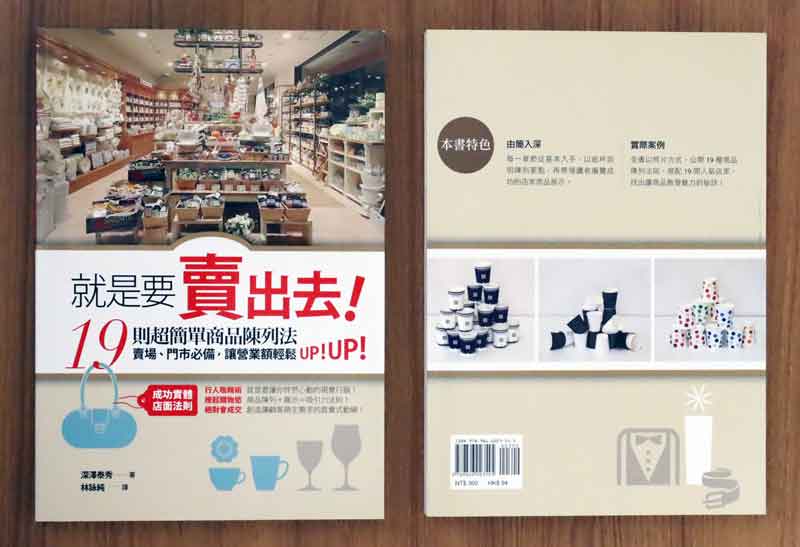

同じように、売場塾の卒業生も、大学や専門学校でVMDを教えたり、社長になって論文をまとめて書籍を発行している人もいます。

VMDに接しているみなさんのコツコツはニッポンの流通業の役に立っているということです。

昭和時代のように、長く会社にいて貢献する人は少ないと思いますが、コツコツ何かをやっていくと積み重なっていき、それが公開できるノーハウになっていくということです。

VMDインストラクターの資格を取る、ということもコツコツの小さなひとつの活動かもしれません。

3.世界は誰かの仕事でできている

缶コーヒーのジョージアのCMで「世界は誰かの仕事でできている」というのがありました。

これ、とてもいいCMだと思います。

ジョージアを飲んでいるさまざまな現場の労働者が主役のCMですが、最後にオチがあるストーリーがおもしろいです。

●山田孝之さん出演ジョージアCM集!

CMではいろいろな労働者が登場します。

営業マン、交通整理、焼き鳥屋、現場工事、スタジオクルー・・・。

何かの仕事をしている人であり、たとえそれがアルバイトでも世間に貢献しているということです。

すばらしいですね。

これは先ほどの洗濯機や自動車の話と通ずるものがあります。

ジョージアのCMになぞらえていれば、コツコツ仕事をしていれば必ず世間の役に立つ、ということです。

ある思い出がよみがえりました。

私がわが社を設立して10カ月連続で売上がゼロだった時のこと。

当時、当社は新橋にオフィスを構えていて新橋駅からオフィスに帰る道々、つぶやいていたことがあります。

「あの電柱の広告もどこかの会社が貼っている」

「電柱自体もどこかの会社が建てている」

「このマンホールのフタもどこかの会社がつくっている」

と。

売上ゼロの当社は、まだ何もつくり出していなかったのです。

ジョージアのCMに例えて言えば、

「世界はどこかの会社の売上でできている」

と打ちひしがれていました。

そしてようやく当社は、11カ月目にして初めてVMDの仕事をすることができたのです。

そのころ、1,000万の資本金でスタートしたわが社の残高は60万円になっていました。

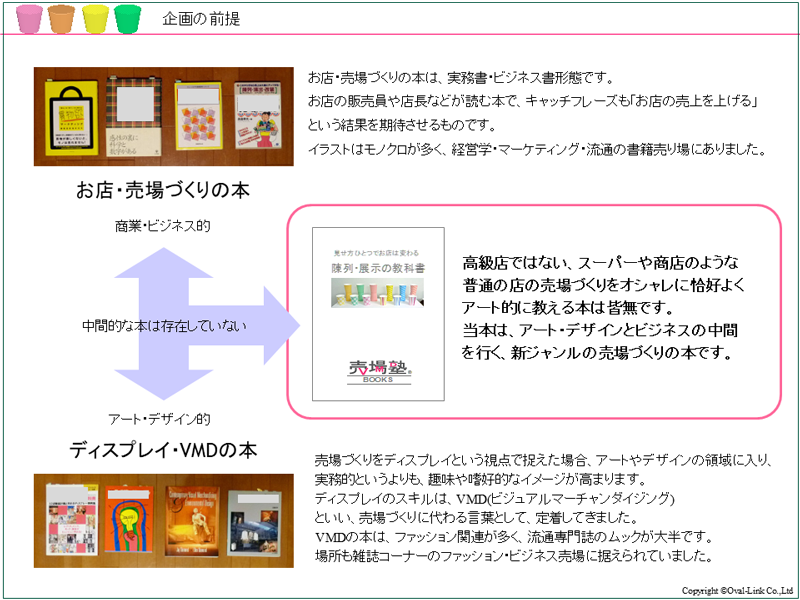

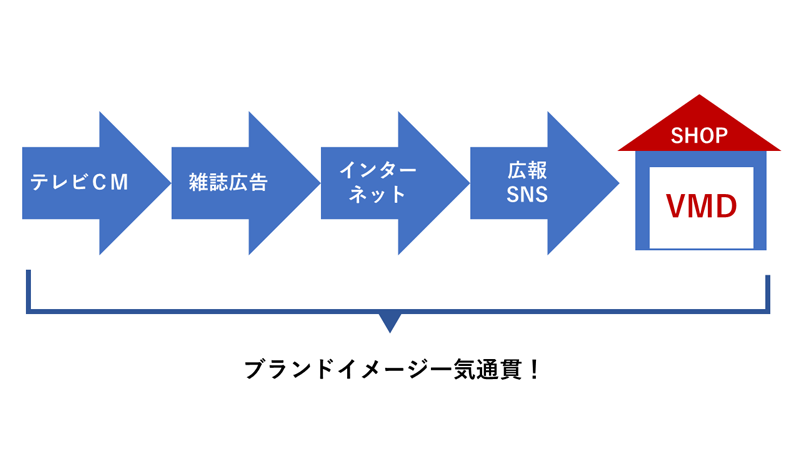

4.快場は誰かの仕事でできている

私は会社を設立してすぐ、快場という言葉をつくりました。

「ショッピングが心地よい売場」という意味です。

それから23年の月日がたち、ニッポンの売場は心地よいものになってきたことを感じます。

ショッピングモールで、駅ビルで、商店街で、市場で、楽しくショッピングできる環境に進んでいることを実感しています。

当社も少しは世間の役に立っているんでしょうか。

でも買い物客は、売場をつくっているのは誰か知りません。

ましてや、VMDという職業があることも知らないでしょう。

しかし、VMDインストラクターに限らず、どこかの誰かがコツコツと快場づくりをしてるんです。

そのコツコツは、前述した通り、情熱がなくてもいい、淡々と、でもいいと思います。

しかし結果としてお客様がワクワクできているのだから、やった甲斐がある仕事だと言えます。

- 商品をお客様が選びやすいように陳列する

- 通路がわかりやすく見えるように、什器のグリッドラインを揃える

- 横を向いている商品を正面に向ける

こんな小さなVMD活動でも、快場という世界をつくっているんです。

ぜひ、流通業に関係している方、接している方はVMDという仕事を通じて世界の一員であり続けるように願います。

それが「日本中の売場を快場にしたい」と願う当社の心意気であります。

今日はVMDの仕事観についてお話ししました。

5.後日談

余談なんですが、同窓生名簿を調べていたとき、もうひとつの発見がありました。

それは、ふくよかになった人ほど顔がわからなかった、ということです。

年を重ねている皆さーん、ぜひ体型管理しましょう~!!

暴飲・暴食せずに適度な運動を心がけましょう~。

なお、VMDインストラクター起業・副業相談会では、仕事の話もばっちりお話ししています。

VMD好き・嫌いに関わらず、あなたの人生のコスパやタイパに合いそうだったら気軽にご参加下さい。

毎月やっていて無料です。

(VMDコンサルタント 深沢泰秀)